Ménage à trois: Episode 9 – Printemps Égyptien 2011–2013 (deuxième partie)

Episode 9 – Printemps Égyptien 2011-2013 : splendeurs et misères du dégagisme

Dans la première partie de ce texte, il s’est agi d’identifier les composantes et le devenir du capitalisme égyptien à la veille du Printemps Égyptien, puis de reconstruire la séquence des événements qui se sont déroulés de janvier-février 2011 au coup d’État de juillet 2013 et à la période immédiatement suivante. Dans cette deuxième partie, nous nous attacherons à une analyse d’ensemble de ces événements sous leurs différentes facettes. Nous procéderons selon le plan suivant :

4 – Acteurs sociaux et politiques

6 – Du coup d’État à aujourd’hui

4 – Acteurs sociaux et politiques

4.1 – Le prolétariat dans le mouvement des grèves

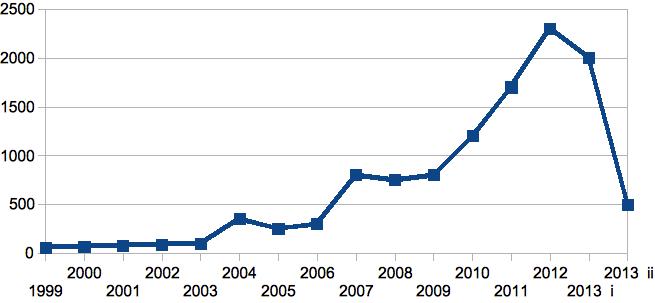

Nous avons vu que, depuis 1991, la situation de la classe ouvrière se dégrade en raison des privatisations et autres mesures d’assouplissement du rapport capital-travail (zones économiques spéciales, CDD, etc.). Le syndicat unique et officiel, l’Egyptian Trade Union Federation (ETUF), sent que cela va provoquer de la grogne, et fait introduire une clause contre les licenciements trop massifs. Cela ne fait que ralentir le processus. En 2004, le gouvernement de Ahmad Nazif relance les privatisations. Des grèves éclatent de façon régulière – ce qui est nouveau. Début 2011, on assiste à une très nette augmentation des « incidents ». Les données ci-dessous sont approximatives, aussi bien pour les valeurs que pour la définition de la variable suivie. Les labor protests englobent les sit-ins, les assemblées, les manifestations et les grèves (cf. Fatima Ramadan et Amr Adly, Low-Cost Authoritarianism : the Egyptian Regime and Labor Movement Since 2013, Carnegie Middle East Center 2013). Mais ils donnent une idée de la montée des luttes sur les lieux de travail à partir de 2004, de leur forte augmentation de 2010 à 2012, ainsi que de leur recul brutal au deuxième semestre 2013, après la chute de Morsi.

Graphique 1 : « labor protests » en Égypte 1999-2013

Selon la même source, les conflits de 2013-2014 ont eu lieu pour 65% dans la fonction publique, pour 21% dans les entreprises du secteur public, pour 14% dans le secteur privé. Et cela malgré le fait que l’emploi se situe principalement dans le secteur privé. On ne dispose pas de données analogues pour les années antérieures. Il est de plus difficile de distinguer dans ces chiffres l’activité propre au prolétariat. Mais on sait qu’elle a été importante. Premièrement, les entreprises du secteur public comportent de grandes concentrations ouvrières dont le poids spécifique est sans commune mesure avec les collectifs de travail de la fonction publique proprement dite – en termes numériques aussi bien que d’engagement dans les mouvements de grèves. On a déjà cité la Société Egyptienne de Filature et Tissage de Mahalla, avec ses 24.000 ouvriers et ouvrières. Deuxièmement, il faut souligner que tout au long de la montée de la vague de grèves les revendications sont essentiellement économiques : les demandes d’augmentation de salaire, les réclamations pour arriérés de salaires ou de primes sont largement plus fréquentes que les revendications « politiques » comme le renvoi d’un directeur corrompu ou, à un autre niveau, la rupture des rapports diplomatiques et commerciaux avec Israël. Les images spectaculaires de la place Tahrir font penser à une brusque explosion, mais la montée des grèves était entamée bien avant janvier 2011. Et elles ont continué bien après les journées « révolutionnaires » qui ont balayé Moubarak. L’industrie textile a été au centre de ce mouvement, qui présente un certain nombre de spécificités. Nous n’en retiendrons que quelques-unes :

-

premièrement, le caractère moléculaire et apolitique : « Enraciné dans des réseaux informels et locaux des villes et des banlieues industrielles, le mouvement des travailleurs n’a pas de direction nationale, pas d’organisation, pas de programme. Il n’a que rarement appelé à la démocratisation et au changement de régime politique […] ». (Joel Beinin, Workers’ protest in Egypt : neo-liberalism and class struggle in 21st century, « Social Movement Studies », vol. 8, n. 4, novembre 2009, p. 451). La faiblesse des revendications politiques est soulignée par tous les commentateurs (souvent pour la regretter). De même pour l’absence de centralisation : « Les réseaux informels, locaux, qui ont soutenu le mouvement sont par nature incapables d’organiser un mouvement politique à l’échelle nationale ». (op. cit., p. 454). Mais le même auteur doit reconnaître que cela n’empêche pas que l’action gréviste s’étende très rapidement.

-

Deuxièmement, la forte présence de main-d’oeuvre féminine. Il s’agit souvent de jeunes femmes (-25 ans) célibataires, employées surtout dans la production de tissus et de prêt-à-porter, dans des postes non ou peu qualifiés et mal payés. Elles représentent 35% de la main-d’oeuvre dans ce secteur et sont souvent à la tête des grèves dans les entreprises publiques (Mahalla), mais parfois aussi dans le secteur privé. J. Beinin cite l’exemple de l’usine Mansura-España Garment Factory de Mansoura (delta du Nil). Active depuis 1985, cette usine a connu plusieurs vagues de licenciements début 2007. Les effectifs sont passés de 1200 à 284 en quelques mois. Fin avril 2007, au moment où la fermeture de l’usine est finalement annoncée, les salariés qui restent (pour les trois quarts des femmes) font grève et occupent l’usine pendant 2 mois, poussant la direction à renoncer. Leurs luttes ont parfois fait la une des journaux, qui montraient alors des femmes en hijab, voire en niqab, mais pas tellement soumises. Malgré d’autres grèves, elles ne pourront pas empêcher la fermeture de l’usine trois ans après, et sa mise sous la tutelle du principal créditeur, United Bank. D’où une dernière lutte acharnée pour obtenir les impayés de salaire et les indemnités de départ, que United Bank ne veut pas concéder. « Allez bloquer la circulation routière si vous voulez vos droits », répondent les employés de la banque aux ouvrières qui réclament leur dû. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais un routier ruiné est recruté par la police pour foncer sur l’attroupement des ouvrières avec son camion. Une d’entre elles meurt dans l’ambulance, une autre est gravement blessée. L’incident pousse la banque à régler les impayés et autres indemnités (juin 2011)1.

-

Troisièmement, le conflit avec le syndicat unique et officiel. Une seule bureaucratie, l’ETUF, détient le monopole de l’organisation et de l’activité syndicales. L’ETUF est composée de 23 syndicats de branche. Chaque grève, pour être approuvée, doit être votée par les 2/3 du Comité Exécutif national de branche, et ensuite validé par le secrétariat national inter-branches. Autrement dit, il est très difficile d’avoir le soutien de l’ETUF et de faire grève dans des conditions légales. Cela entraîne toutes sortes de conflits entre les travailleurs et le syndicat. Par exemple, en 2006, le comité de grève de Mahalla a lancé une pétition (14.000 signatures au total) pour destituer le Comité Exécutif de l’union locale du syndicat des travailleurs du textile, qui avait condamné la grève. Le refus du secrétariat national s’est soldé par des milliers de cartes déchirées. Mais, ces démarches pétitionnaires n’étant pas très efficaces, les ouvriers s’impatientent parfois. Dans une usine de Kafr al-Dawwar (Alexandrie), il est arrivé que les grévistes séquestrent des responsables syndicaux pour avoir le soutien du syndicat.

-

En l‘absence de liberté syndicale, les revendications quotidiennes alimentent des organes alternatifs qui cherchent à perdurer au-delà des luttes. Par exemple, on trouve en Égypte un réseau d’ONG consacrées aux droits des travailleurs. Elles essayent d’intervenir dans les conflits de travail et de les faire jouer comme facteur de démocratisation. Avec un succès très limité, bien qu’elles aient souvent été dénoncées par le pouvoir politique comme étant à l’origine des conflits. On peut citer, parmi d’autres, le Center for Trade Union and Workers’ Services (CTUWS), dont la fondation remonte aux années 1990. Un syndicalisme indépendant existe aussi. Il est illégal sous Moubarak, à la seule exception du syndicat indépendant des collecteurs d’impôts fonciers (IGURETA), légalisé en 2009. Il sort de la clandestinité et de l’éparpillement après le 11 février 2011 – notamment avec l’apparition de l’Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU), fondée de manière plutôt bureaucratique le 30 janvier sur la place Tahrir – sans pour autant arriver à se faire reconnaître comme interlocuteur dans les négociations. Ce syndicalisme existe aussi bien en milieu ouvrier que dans la CMS : « Un an après la démission de Moubarak, l’EFITU déclarait compter 200 syndicats et 2 millions de membres entre cols bleus et cols blancs. L’EFITU a connu plus de succès auprès des travailleurs de la fonction publique, tandis qu’elle est relativement faible dans le secteur manufacturier. Ses principaux adhérents sont l’IGURETA, les nouveaux syndicats indépendants des personnels de l’enseignement, de l’Autorité du Transport Public du Caire, de la compagnie nationale des télécoms, des PTT, des pilotes et des autres salariés de l’aviation ». (J. Beinin, op. cit., p. 12). Les syndicats indépendants parviennent néanmoins à se constituer quelques petits bastions ouvriers, par exemple à Sadate City, où une zone économique spéciale regroupe 50.000 travailleurs en 200 entreprises. Selon Beinin, avant 2011 il n’y avait sur l’ensemble que deux syndicats d’entreprise. Fin 2011, ils étaient une vingtaine. Les résultats sont cependant contrastés : « Les organisations de Sadate City se sont établies grâce à une mobilisation de la base, comportant de nombreuses grèves locales et manifestations en mai et juin 2011. […] Le 7 mai, 9.000 travailleurs de Beshay Steel se mettent en grève pour demander le paiement de la prime de 15% qui venait d’être annoncée par le ministre des Finances. La plupart retourne au travail le lendemain après avoir obtenu satisfaction. Mais la direction considère que la prime ne s’applique pas aux 1.500 travailleurs embauchés en CDD (la directive ministérielle n’était pas claire à ce sujet) et leur interdit de revenir dans l’établissement ». (ibid.).

Ces quelques éléments peuvent faire penser aux mouvements de grève dans les ateliers d’Asie (Chine, Bangladesh, etc.) des dernières années. Par ailleurs, une autre analogie – moins réjouissante – est l’apparition de formes de luttes « sacrificielles » (grève de la faim et menaces de suicides dans le cas de l’Égypte), pour obtenir les arriérés de salaire ou éviter la fermeture de l’usine. À l’inverse, nous n’avons pas trouvé de mention de destruction de l’outil de travail, tandis qu’on voit apparaître – bien que rarement – des tendances autogestionnaires.

Quoi qu’il en soit, revenons un instant sur le caractère apolitique des grèves. On explique souvent la faible politisation des luttes ouvrières par le niveau de répression en vigueur sous Moubarak (et après…) :

« Le régime de Moubarak avait établi une distinction claire entre les revendications relevant du cadre socio-économique, qui étaient tolérées, et celles touchant aux questions politiques, qui ne l’étaient pas. Aussi, les ouvriers avaient fait le “choix stratégique” de rejeter toute alliance avec les forces politiques afin de ne pas violer ces règles du jeu non écrites, susceptibles d’entraîner une répression systématique ». (Nadine Abdalla, Le mouvement ouvrier et syndical au défi de la transition, in Bernard Rougier et Stéphane Lacroix (sous la direction de), L’Égypte en révolutions, PUF 2015, p. 244)

À ce sujet, l’issue de la grève du 6 avril 2008 à Mahalla a certainement marqué les esprits. Des cyber-activistes avaient essayé de transformer cette grève en une grève générale politique contre le régime (nous y reviendrons dans le § 4.2), d’où une forte répression anti-ouvrière. Cependant, un seul épisode n’explique pas tout, et n’explique notamment pas que « cette défiance est restée la règle » (op. cit., p. 245), avant la grève de Mahalla en 2008, et même après le 11 février 2011 – y compris sous le gouvernement des Frères Musulmans. Regretter l’absence de politisation des grèves est typique du point de vue que la CMS porte sur le prolétariat à travers le crible de ses propres buts (faire tomber Moubarak, ou Ahmadinejad, ou …). Pour nous, ce n’est pas un manque ou une faiblesse : c’est d’une part le signe que la classe ouvrière lutte en tant que classe, avec des objectifs propres, et d’autre part cela confirme que cette classe n’est plus porteuse d’un programme politique d’affirmation de soi à l’échelle de la société.

De façon générale, les privatisations et autres restructurations promues par le gouvernement, notamment depuis 2004, ont engendré une baisse du niveau de vie du prolétariat, ainsi qu’une détérioration de ses conditions de travail. Il est probable que cette baisse a touché la CMS aussi, mais elle n’a pas réagi d’emblée économiquement. Pour elle, la défense du niveau de vie passait tout d’abord par une réforme politique. C’est normal, surtout dans le secteur public. Il s’agit pour la CMS de faire confirmer par le gouvernement la place qu’elle occupe dans la hiérarchie sociale, et qui justifie son sursalaire. Au niveau économique, c’est donc le prolétariat qui a réagi de la façon la plus vigoureuse, et cela bien avant 2011. Cependant, s’il y a eu interclassisme, c’est que l’action du prolétariat pour ses objectifs propres comportait aussi un rapport politique à l’État : quand ils dépassaient les revendications immédiatement économiques, les salariés des entreprises ex-publiques ont souvent appelé à une re-nationalisation de leur entreprise; ou encore, les salariés demandaient que des dirigeants corrompus soient limogés, que les syndicats indépendants soient reconnus au même titre que ceux de l’ETUF (ce qui n’a jamais été obtenu), ou que l’ETUF soit simplement dissoute. La revendication fréquente d’un salaire minimum légal relève aussi du domaine politique. À cela, il faut ajouter que les réseaux informels dont parle J. Beinin au sujet des grèves, et qui participent de la force de celles-ci, comportent par leur dimension locale un potentiel interclassiste allant au-delà d’une participation anecdotique de quelques prolétaires individuels à une lutte de la classe moyenne. Si le rapport à l’État est l’en commun qui unit les classes dans la lutte interclassiste, le réseau local (quartier, ville) peut en être la forme ou le vecteur. On le verra plus en détail dans le paragraphe suivant.

Il faut cependant souligner que les revendications ouvrières adressées à l’État ne sont pas identiques à celles de la CMS. Entre revendiquer une re-nationalisation de l’entreprise où l’on travaille (ou encore le changement de son management), et exiger la mise à bas d’une caste corrompue, il y a proximité, mais aussi différence – même si par ailleurs le langage des syndicats indépendants tend à la gommer2. Dans le premier cas, le caractère politique de la revendication reste ancré dans la réalité du salaire et des conditions du travail, faute de quoi il n’y aucune raison pour l’avancer – notamment en Égypte, où l’impact d’une privatisation sur les salaires et les conditions de travail est très sensible.

Fin janvier 2011, les ouvriers qui participent aux rassemblements anti-Moubarak le font à titre individuel (pas de cortèges par entreprise ou par branche, pas de banderole spécifique, etc.). Cela sera ensuite facilité par la fermeture des lieux de travail décrétée par le régime début février. Le 6 février tout le monde ou presque retourne au travail. Mais les jours suivants, les grèves se multiplient. L’EFITU lance un appel pour que Moubarak démissionne, et beaucoup de commentateurs lui attribuent (un peu vite) l’extension du mouvement. Une vague de grèves engage des dizaines de milliers de travailleurs, à Mahalla, chez les sous-traitants de l’Autorité du canal de Suez, dans l’énergie, les chemins de fer et les transports publics en général. Par la suite, et au moins jusqu’à la fin de 2012, aucun revirement politique ne parvient à calmer l’escalade gréviste qui, selon les circonstances, englobe aussi une partie de la CMS (enseignants, médecins, imams, etc.). Au premier semestre 2013, l’activité gréviste connaît un fléchissement, mais demeure élevée. Comme le montre le récit des événements que nous avons proposé dans l’épisode 8, Égypte 2011-2013 : de Tahrir à Rabiya (aller simple), la chute des conflits du travail au deuxième semestre 2013 ne correspond pas à une meilleure prise en compte des revendications du prolétariat par le pouvoir politique. Nous essayerons plus loin (§ 5.2) de mieux définir les causes de cette chute. Pour l’instant, limitons-nous au constat suivant : de la même manière que la chute de Moubarak ou l’élection de Morsi, la fin pacifique ou violente du gouvernement du PLJ n’était pas de nature à satisfaire la classe ouvrière égyptienne qui, par ailleurs, n’avait pas de raison d’avoir grande confiance dans l’armée. Le tribunal militaire pour faits de grève et indiscipline au travail, introduit par Moubarak, n’a pas été pas saisi à chaque conflit et n’a pas toujours donné lieu à des condamnations (amendes ou emprisonnement), mais n’a jamais été mis en veille après sa chute. Et au moment où la campagne Tamarrod se préparait, les militaires n’ont pas hésité à briser la grève du personnel de la compagnie Delta Bus en déployant leurs propres cars (février 2013)3, ni à réquisitionner les travailleurs des chemins de fer (avril 2013). Ces épisodes n’auguraient rien de bon de l’armée au pouvoir.

Concluons : les grèves qui, à partir de début février 2011, contribuent fortement à la chute de Moubarak sont en réalité un épisode dans une série pluri-annuelle de grèves ouvrières. La « victoire » du mouvement de février 2011 n’arrête nullement la vague gréviste. Bien au contraire elle la libère. À partir de février, la lutte du prolétariat égyptien se fait en liaison avec celle de la CMS, sans que les résultats obtenus s’en trouvent durablement améliorés au plan économique. Là où des augmentations salariales sont obtenues, on peut imaginer que l’inflation les érode rapidement. Au plan politique (droit du travail, salaire minimum, liberté syndicale, etc.), les avancées sont très faibles, pour ne pas dire nulles. D’où le fait que les grèves ne s’arrêtent pas.

4.2 – Classe moyenne, mouvement des places et manifestations de rue

Au cours de la période 2011-2013, la classe moyenne salariée s’est manifestée sous des formes multiples. Il y a d’abord ce que les commentateurs ont désigné comme la jeunesse « éduquée », « laïque » ou « révolutionnaire », celle qui a initié et pris en charge l’organisation logistique de l’occupation de la place Tahrir.

Cette fraction de la classe moyenne, qui a son propre noyau militant, était déjà engagée dans la contestation du régime de Moubarak depuis plusieurs années, et essayait parfois de gagner la classe ouvrière à sa cause. Cela avait eu comme principal résultat d’attirer plus d’ennuis aux ouvriers, sans qu’un mouvement plus général ne se déclenche (si ce n’est sur internet). Par exemple, le Mouvement des jeunes du 6 avril tient son nom du 6 avril 2008, date pour laquelle les leaders ouvriers des Filages et Tissages de Mahalla avaient annoncé une grève « économique ». Des cyber-activistes s’étaient emparés de ce projet et avaient lancé sur Facebook un appel à la « grève générale contre la hausse des prix et en solidarité avec les ouvriers ». Cet appel avait fait une cyber-tache d’huile dans différents milieux et partis politiques. Du coup, le mouvement prenant un tour politique, le gouvernement Moubarak avait appliqué sa politique de répression dure. L’ETUF avait contraint les leaders de Mahalla à publier un appel à renoncer à la grève. Le 6 avril 2008, il ne s’était pas passé grand chose dans le pays, à part d’importantes manifestations à Mahalla même. Celles-ci avaient été fortement réprimées (plusieurs morts). Le 6 avril 2009, la page Facebook (70.000 followers) lance un nouvel appel à manifester. Les revendications sont les suivantes : salaire minimum à 1200 LE/mois (env. 210 $), indexation des salaires, nouvelle constitution avec libertés syndicales et politiques, arrêt des exportations de gaz vers Israël. Mais l’initiative ne rencontre pas grand succès. À l’opposé, au début de 2011, la situation est mûre pour que l’action de cette fraction de la classe moyenne rencontre du succès. Lors de la toute première occupation de la place Tahrir, le 25 janvier 2011, le régime emploie sa façon de faire habituelle en direction des mouvements politiques et dégage la place le lendemain. Mais, pour des raisons qu’il nous faudra analyser (voir § 5.1), cela fait rebondir le mouvement, qui réoccupe aussitôt la place pour la garder jusqu’à la chute de Moubarak au moins. Comme on l’a vu, la place sera encore occupée et dégagée à plusieurs reprises (en juin 2011 surtout). Cette pratique de lutte n’a pas lieu seulement à la place Tahrir : les sources font également état de places occupées dans les autres grandes villes, d’un campement devant le Parlement (9 février 2011), de nombreux tentatives de sit-ins prolongés, etc.

Il n’est pas facile d’obtenir des informations précises sur le fonctionnement matériel de l’occupation de la place Tahrir. Lors des rassemblements les plus massifs, qui ont lieu principalement le soir, de façon que le plus grand nombre puisse participer (après le boulot), on voit surtout une foule énorme et des drapeaux d’Égypte partout. Les gens discutent et scandent des slogans, mais pas seulement. Des musiciens plus ou moins professionnels s’y produisent, par exemple le chanteur de rock Ramy Essam, une des icônes culturelles de Tahrir. Parfois des projections ont lieu, comme dans le cadre de l’initiative Cinéma-Tahrir. Elles montrent des séquences d’affrontement, des entretiens avec des activistes, les violences policières, etc. Pendant le jour, on voit les tentes qui hébergent les occupants. Ceux-ci ne sont pas forcement originaires du Caire. Certains d’entre eux viennent de loin : Louxor, Manufeya, Suez, etc. Ces déplacements sont parfois le produit d’arrangements avec les autorités des villes d’origine. Par exemple, dans le sud du Sinaï, les notables locaux n’ont pas de mal à convaincre la « jeunesse » qu’il fallait s’établir à Tahrir plutôt que déranger les touristes:

« Au sud, c’est la tranquillité qui prédominait, en vertu d’un accord conclu entre les grands cheikhs et les jeunes, au terme duquel ces derniers étaient enjoints à partir faire la révolution (sic, ndr) sur la place Tahrir plutôt que dans leur région. Les plus âgés, qu’ils soient ou non reconnus comme chefs tribaux ou religieux, étaient convaincus de la nécessité économique de ne pas menacer les revenus liés au tourisme ». (Ismail Alexandrani, Sinaï: la production du terrorisme, in Rougier et Lacroix, op. cit., pp. 218-219).

Par ailleurs, une partie des occupants ne dort pas forcément sur la place. Certains activistes ont de véritables bases dans les immeubles adjacents. Ils s’y retrouvent pour discuter politique et suivre l’écho du mouvement sur les sites de la presse internationale. Le mot d’ordre de la transition démocratique est d’emblée prédominant sur la place, ce qui fait penser à une forte présence de cadres politiques et/ou à un travail systématique d’intervention dans les débats pour gagner à cette perspective les éléments moins politisés. On voit aussi un service d’ordre qui contrôle les accès à la place, parfois en refoulant ceux qui n’ont pas ou ne veulent pas montrer leurs papiers. Ses membres sont reconnaissables par un badge qu’ils portent au cou. Les récits mentionnent en outre des ateliers de dessin et de poésie. L’usage de portables et caméras pour enregistrer ce qui se passe est très répandu sur la place. Nombre de participants à l’occupation semblent très soucieux que tout soit filmé : « Tant qu’il y aura une caméra, la révolution continuera » dit l’un des protagonistes du documentaire The Square de Jehane Nouajim (2013). Outre les considérations sur la question du filmage que nous avons formulé dans l’épisode sur Oaxaca (cf. § 2.2.7), ajoutons que ce propos dit bien des choses sur la nature de la transformation sociale qui est envisagée. La poursuite de la « révolution » est suspendue à la possibilité d’en voir les images sur les médias ou les réseaux sociaux.

Il faut encore mentionner dans l’activité (sic) de la place Tahrir les nombreux épisodes de harcèlement, voire de viols collectifs, qui ont eu lieu. On a vu des services d’ordre ou des commissions prendre en charge la question, mais toujours comme la question de la « protection de nos femmes ». Du reste, il aurait été pour le moins étonnant que Tahrir s’avère être une île heureuse, alors que l’Égypte se range parmi les pires pays du monde en matière d’égalité homme-femme, d’incidence du viol, de misère sexuelle en général. La situation des femmes sur la place Tahrir est un autre indicateur de la faiblesse de la rupture qui s’y jouait. Signalons tout de même des groupes de soutien (mixtes h/f) à Samira Ibrahim, l’une des femmes arrêtées le 9 mars 2011 ayant subi des « tests de virginité », la seule à avoir porté plainte contre le CSFA.

Le premier semestre de 2011 est le moment du plus grand élan pour ce segment de la classe moyenne, majoritairement laïque et « branchée », qui a lancé le mouvement d’occupation des places. À partir de l’été 2011, la place semble s’islamiser de plus en plus. Elle est devenue un espace fondamental de visibilité et de recrutement pour toute formation politique, même modérée. Cela vaut également pour les multiples courants de l’islamisme politique. Il est cependant probable que l’afflux de personnes sur les places et dans les rues a donné de la visibilité à une partie de population déjà sensible à un certain islamisme des pauvres. Par ailleurs, on voit aussi qu’une minorité de la « jeunesse » de Tahrir, auparavant « laïque » et « révolutionnaire », s’islamise elle-même. Le cas d’Omar Moustapha, amplement relayé par les médias égyptiens, est parlant à ce sujet, et peut-être moins exceptionnel qu’on pourrait croire : étudiant en droit vivant de petits boulots, membre du Mouvement des Jeunes du 6 Avril en 2011, il adhère par la suite à un groupe de partisans de Hazem Abou Isma’il (voir § 4.4). Puis il part faire le djihad en Libye et y perd la vie en 2014, à 22 ans seulement4. D’anciens camarades d’Omar ont raconté que la grande violence pratiquée par les gouvernements de transition et Morsi a fortement contribué au virage salafiste de ce jeune militant.

En effet, à partir de l’automne 2011 les temps forts du mouvement sont davantage marqués par des batailles de rue contre les forces de l’ordre. Ces batailles, comme celles de la rue Mohammed Mahmoud (cf. épisode 8, § 3.1) font intervenir des segments sociaux hétérogènes : les militants d’orientation démocratique et laïque, mais aussi – et de manière croissante – des salafistes, ainsi que d’amples portions du prolétariat inactif et de travailleurs du secteur informel (prolétaires ou classe moyenne). La composante salafiste populaire – dont il faudra préciser les contours (voir § 4.4) – y prend un élan considérable, d’une part parce qu’elle se trouve souvent en première ligne, mais aussi parce que ses mots d’ordre sont plus radicaux. Ces salafistes affichent une position de non-compromission absolue avec les survivances du régime moubarakiste, alors que la grande partie de la mouvance démocratique laïque s’accommode de démarches frontistes. La trajectoire du courant incarné par Hamdeen Sabbahi illustre bien cette attitude plus conciliante. Lors des présidentielles, ce dernier a eu de très bons résultats, y compris dans des milieux ouvriers (à Mahalla, par exemple) ou très pauvres :

« Si la Haute-Égypte n’avait pas compté, il [Sabbahi, ndr] serait arrivé en tête du premier tour : premier au Caire, à Alexandrie, à Port-Saïd, dans les gouvernorats de Kafr al-Cheikh (son fief) et de la mer Rouge. En d’autres termes, seul son score catastrophique en Haute-Égypte l’a éliminé de la course. […] Son discours ciblait à la fois les classes moyennes, la jeunesse révolutionnaire [sic, ndr], l’électorat pauvre tenté par le salafisme et la fonction publique ». (Tewkif Aclimandos, Hamdin Sabbahi, in Rougier et Lacroix, op. cit., p. 304).

Sabbahi se rêvait comme représentant d’un interclassisme de gouvernement héritier du nassérisme, option désormais impossible – si jamais elle a eu quelque réalité. Mais après les élections présidentielles, l’allure contestataire de Sabbahi a été compromise par sa collaboration avec des hommes de l’ancien régime, Moussa notamment, dans le cadre du front commun anti-Frères.

Ce qui est curieux, c’est que l’islamisation de la lutte semble se passer exclusivement dans la rue. Nous n’avons pas trouvé dans nos sources de récits faisant d’état de « gardes rouges » islamistes allant encourager les grèves dans les ateliers ou imposer la fermeture des commerces, ni de polices des moeurs auto-organisées empêchant les femmes d’entrer dans des lieux de travail, ni par ailleurs d’affrontements aux allures confessionnelles entre travailleurs sur ou autour des lieux de travail, par exemple entre travailleurs musulmans et coptes. Il est aussi spécifique aux violences de rue du type de la rue Mohamed Mahmoud d’avoir comme cible principale, voire unique, les lieux du pouvoir politique et les forces de la répression. Par exemple, on n’entend pas parler d’attaques islamistes contre les sièges de l’ETUF, ni – dans l’autre camp – d’actes d’hostilité contre les syndicats indépendants. Les mouvements de grève et les protestations de rue semblent évoluer dans deux mondes distincts et parallèles, même si des passerelles entre les deux ont certainement existé.

La place Tahrir est restée le symbole de la « révolution ». Les énormes manifestations qui s’y sont tenues ont regroupé des prolétaires (peu) et des membres de la classe moyenne (beaucoup). En dehors des grands rassemblements et en dehors des centre-villes, l’interclassisme a reçu une impulsion plus souterraine et disséminée à partir des problèmes de logement, et s’est nourri d’une multitude de situations locales. L’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain était l’une des revendications explicites de l’occupation de la place Tahrir. Cependant, la chute de Moubarak se traduit par l’arrêt des projets de construction et de réaménagement des quartiers formels. Les quartiers informels continuent à se développer à grande vitesse. Ces derniers étaient déjà la forme prédominante du développement urbain et, tout populaires qu’ils soient, ils n’en sont pas moins des lieux de « mixité sociale ». La spéculation immobilière, très importante au Caire (le pourcentage de logements vides oscille entre 25 et 35% selon les sources) les concerne au même titre que dans les zones réglementées.

« Au Caire, ils [les logements informels] rassemblent 63% de la population sur 17% de l’espace urbain et auraient absorbé 78% de la croissance démographique entre 1996 et 2006. Leur population y est hétérogène et pas forcement miséreuse. Le bâti (immeubles de briques) n’a rien à voir avec la morphologie des bidonvilles. L’accessibilité y est renforcée par un système de transports en commun informel (calèches, triporteurs et camions pick-up) très performant. […] Il ne faut donc pas tant voir les ‘achwa’iyyat [les quartiers informels, ndr] comme la preuve d’une crise généralisée du logement que comme une forme de réponse des couches populaires et même moyennes aux “politiques de négligence” depuis les années 1970 ». (Roman Stadnicki, Une révolution urbaine en Égypte?, in Rougier et Lacroix, op. cit., p. 281).

Le développement de ces quartiers ne s’accélère pas seulement au Caire. Selon le même article, dans un quartier informel de Guizeh (banlieue du Caire) la construction a été de 4,5 fois plus importante en 2011 et 2012 que de 2003 à 2011. À Alexandrie, environ 9.500 nouveaux bâtiments ont été construits entre janvier 2011 et juin 2012 – contre 12.350 entre janvier 2006 et décembre 2010. L’expansion des quartiers informels est aussi une conséquence de la conversion des réserves de la classe moyenne en valeurs-refuge dans un contexte de crise économique où la devise nationale est mise à mal. Les revendications à caractère local qui surgissent en même temps que ces quartiers (apport des réseaux électrique et hydraulique, collecte de déchets, etc.) sont portées par l’ensemble des habitants, prolétaires et classes moyennes confondus. Leur base matérielle, c’est tout autant les besoins immédiats de la population que la tentative de (re)constituer des patrimoines, en ce qu’une simple adduction d’eau fait monter le prix des logements. Cette dimension de lutte locale liée à l’habitat a renforcé l’association entre les deux classes.

En résumé, la classe moyenne égyptienne, qui tentait dès avant 2011 de contester le régime, mais sans succès, a fini par trouver la liaison avec le prolétariat. Dans les immenses manifestations de la fin janvier/début février, dans l’occupation de la place Tahrir et autres, ses thèmes et ses pratiques de lutte se sont imposées comme ceux « du peuple entier ». Mais c’est dans la lutte propre du prolétariat et dans les grèves multiples qui ont eu lieu que la classe moyenne a trouvé son véritable allié, celui qui affaiblissait de façon décisive l’ennemi commun, qu’il s’agisse de Moubarak, des militaires ou de Morsi. La classe moyenne espérait que la chute de Moubarak s’accompagnerait d’une démocratisation pacifique et rapide de l’État égyptien. Mais la suite des événements a montré que les choses n’étaient pas si simples.

4.3 – Les Frères Musulmans (…et les petits paysans)

Fondée en 1928 dans la cadre de la monarchie égyptienne sous domination coloniale britannique, la mouvance des Frères Musulmans a été utilisée par Nasser puis déclarée hors-la-loi et persécutée. Le mouvement a repris au début des années 1970 sous l’impulsion d’un pacte tacite dans le cadre de l’Infitah, permettant d’un coté le retour d’une partie des capitalistes de la confrérie qui avaient fui le pays, et donnant de l’autre une plus grande liberté d’action à une nouvelle génération de militants basés principalement à la faculté de médecine de l’Université du Caire. Officiellement illégale mais tolérée sous Sadate – qui l’utilise contre la gauche nassériste et voit d’un bon œil l’islamisation des mœurs – et sous Moubarak, la confrérie s’est développée pendant longtemps de manière semi-clandestine par la conquête des syndicats professionnels (avocats, médecins, pharmaciens, etc.) et de certaines universités, ainsi que par la mise en place d’une multitudes d’associations de tout genre (caritatives, culturelles, etc.). L’ouverture relative de l’économie dans la période post-nassérienne, parallèlement à son rapprochement avec l’eldorado pétrolier saoudien, installent une petite fraction pieuse au sein de la classe capitaliste égyptienne. Cette fraction est engagée principalement dans l’import-export, les PME et l’économie informelle. Parmi les capitalistes les plus célèbres membres de l’organisation, il y a Khairat Al-Shater, propriétaire, entre autres, des boutiques de luxe Istiqbal et premier adjoint du Guide Suprême Mohammed Badie (dont la fonction est plutôt symbolique). Comme on l’a vu, la candidature d’Al-Shater ne fut pas retenue au moment des présidentielles de 2012. Il y a aussi Hassan Malek, avec lequel Al-Shater a fait fortune dans l’informatique (société Sansabeel). Toutefois, nombre de capitalistes fréristes ne se sont investis que partiellement dans l’organisation – soit par peur du régime, soit à cause du coût élevé de l’activité politique islamiste. Ils laissaient ainsi plus de place à la classe moyenne indépendante et, dans une moindre mesure, à la classe moyenne salariée. Des tentatives de s’adresser aux milieux ouvriers ont eu lieu. Cela n’a pas significativement modifié l’orientation politique de la confrérie, favorable à la liberté d’entreprendre et opposée aux monopoles. Son usage politique de l’islam est surtout axé sur la moralisation de la vie politique et la dénonciation de la corruption. Et pour cause ! Entre 1996 et 2012, l’Égypte est passée de le 41ème au 112ème rang des pays le moins corrompus, sur 175. La corruption (pots de vin, concussion, appels d’offre truqués, etc.) est devenue omniprésente, intrinsèque même au fonctionnement du pays. Elle fausse les nouveaux espaces de concurrence créés dans l’économie, tout comme la méritocratie en politique et dans l’administration. Le préambule du PLJ affirme que :

« […] Notre vision de la politique est contraire à ceux qui estiment que la politique est l’art du mensonge, de l’hypocrisie et de la traîtrise et qui affirment que la fin justifie les moyens. Nous pratiquons, nous les fondateurs du parti Liberté et Justice, la politique pour la nettoyer, la purifier et l’élever […] ».

Or, comme nous l’avons expliqué dans l’épisode sur la Tunisie (§ 3.4) – la corruption concourt à empêcher la péréquation normale du taux de profit, aidant les capitaux qui peuvent en supporter le coût à se valoriser de manière adéquate (aux dépens des autres, bien sûr). Si la mobilité des capitaux à travers les branches n’était pas entravée, les capitalistes fréristes pourraient, par exemple, acheter aux enchères des entreprises publiques à privatiser, gagner des appels d’offres qui leur sont pratiquement interdit et, en général, investir dans des secteurs où ils ne peuvent pas pénétrer.Mais, dans ce cas, la répartition plus égalitaire de la masse de la plus-value sociale entre les différents capitaux déboucherait sur des taux de profit trop bas pour tout le monde. La seule solution, pour les capitalistes fréristes, serait donc de prendre la place des crony capitalists, et de pratiquer à leur tour, pour protéger leurs positions, cette même corruption contre laquelle ils protestent.

Toujours est-il que les capitalistes fréristes ont un grand besoin de gagner des positions dans l’État pour développer leur business. Au cours des années 2000, il devient de plus en plus difficile de tenir la confrérie à l’écart du système politique, ce qui réactive la répression à son égard. En 2005, les Frères Musulmans participent aux législatives. Ils n’y sont pas autorisés, mais les candidats se présentent sur d’autres listes ou dans d’autres partis. Ils arrivent ainsi à placer 20% de députés au parlement, malgré la répression policière et les fraudes électorales. En 2007, un procès contre un certain nombre d’hommes d’affaires fréristes débouche sur plusieurs condamnations pour corruption et autres délits financiers. La faction de Gamal Moubarak est probablement derrière le coup. Al-Shater lui-même est condamné à 7 ans de prison (il sera amnistié par le CSFA en 2011). C’est donc dans un état de considérable affaiblissement que les Frères Musulmans se présentent sur la scène à la veille de soulèvement anti-Moubarak.

La chute du régime, inattendue, semble mettre en place toutes les conditions pour une meilleure pénétration des intérêts fréristes dans l’État : marginalisation du clan Moubarak (père et fils), donc décapitation d’une importante fraction concurrente, libertés politiques (le PLJ voit le jour au printemps 2011) et scrutin démocratique, avec un potentiel de capitalisation sur le mouvement protestataire lui-même. La suite des événements n’a pas confirmé cette perspective. C’est en premier lieu parce que les Frères Musulmans se sont retrouvés face à un autre concurrent mieux positionné, mieux armé, trop puissant pour eux : les militaires. C’est aussi qu’ils ont été à peu près toujours à la remorque des événements, et que leurs succès provisoires étaient en fait très fragiles. Déjà en 2005, si leur résultat aux législatives avait tant marqué l’opinion publique et le médias, c’est surtout parce qu’il semblait s’inscrire dans une progression de la mouvance dans plusieurs pays, comme par exemple la victoire électorale du Hamas à Gaza l’année suivante. Les bons résultats électoraux de 2005 sont cependant à relativiser : compte tenu de la très faible participation (23% seulement), et mise à part l’incidence des fraudes, il apparaît que 4,6% seulement des inscrits auraient voté pour les Frères. En janvier-février 2011, ils ne sont pas à l’initiative du mouvement et ne le rejoignent qu’en cours de route, de façon hésitante. Ils ne s’adressent que très peu à la « jeunesse » contestataire comme possible bassin de votes5. La seule victoire nette est celle des premières élections législatives de l’après-Moubarak, tandis que le score qui permet à Morsi de passer au deuxième tour des présidentielles et enfin de les gagner est en vérité médiocre.

Pendant les 12 mois de gouvernement, l’exécutif de Morsi se fait surtout remarquer par son incapacité à relancer l’économie du pays et à faire cesser les grèves et manifestations. Les Frères n’arrivent ni à se faire l’agent d’une recomposition de la classe capitaliste égyptienne, ni à rassembler durablement d’autres fractions de classes. Ils tentent surtout de placer leurs hommes dans tous les rouages de l’État, ce qui provoque une hostilité certaine. Face à celle-ci, l’absence d’une base sociale « populaire » stable dans les grandes villes et dans le milieu urbain en général a été un facteur de fragilité. Les Frères sont connus pour être les pourvoyeurs d’un welfare de substitution en milieu urbain. Les analyses indiquent cependant que l’étendue de ces activités caritatives a beaucoup de mal à se traduire en une extension conséquente de leur base électorale, et même que la proportion de ces activités réellement adressée aux plus démunis est plus faible qu’on pourrait croire. Par exemple, une étude du début des années 2000 souligne que la dispense de soins par les centres médicaux de la confrérie s’adresse principalement à des membres de la classe moyenne6. Rougier et Bayoumi mentionnent une autre étude, plus récente, selon laquelle « pour l’année fiscale 2010-2011, les “patients pauvres” ont représenté 4% du total des patients qui sont passés par l’un des trente centres de l’Association médicale islamique (Al-jam’iyya al-tibbiyya al-islamiyya) établie par les Frères musulmans ». (Sociologie électorale de la séquence 2011-2013, in Rougier et Lacroix, op. cit., p. 179, note 2).

Au-delà de la bourgeoisie pieuse et de la classe moyenne indépendante, c’est principalement dans la population rurale que les Frères Musulmans ont pu – pendant un temps – asseoir leur ascension. Parlant de la trajectoire électorale du PLJ, les mêmes auteurs arrivent à parler d’affirmation politique du fellah égyptien, considérant qu’il y a eu

« […] une corrélation très forte entre une catégorie socio-professionnelle – les agriculteurs – et le vote Morsi. […] La catégorie ‟agriculteurs” doit être affinée. En l’occurrence, elle correspond ici aux franges les plus vulnérables de la population agricole – petits propriétaires, locataires de parcelles de terres et, surtout victimes de la loi n. 96 (voir plus loin, ndr) […]. On peut formuler l’hypothèse selon laquelle, en l’absence de protestation du monde paysan – et en dépit des nombreux conflits locaux provoqués par l’entrée en vigueur effective de la loi à la fin des années 1990 –, ce sont les élections de 2012 qui ont traduit la protestation sourde du monde paysan […]. Pendant la séquence électorale 2001-2012, les familles de grands propriétaires, longtemps alliées au PND, n’étaient plus en position de contrôler le vote des campagnes ». (op. cit., pp. 181-182).

Même des auteurs qui valorisent les paysans et leurs luttes comme foyers de résistance à la mondialisation doivent reconnaître que, bien que libéral, « le mouvement islamiste a une forte audience parmi les ruraux et les paysans »7. Cette forte audience semble à première vue mal se conjuguer avec le libéralisme des Frères. En réalité, il s’agit en bonne partie d’un libéralisme de PME et de professions libérales qui se sentent écrasées par les « gros » : le grand capital oligopoliste, l’État par la pression fiscale légale (impôts) ou illégale (pots de vin). En quoi la petite entreprise agricole étranglée par le landlord ne pourrait pas se reconnaître en lui? Selon les mêmes auteurs, « le sentiment d’avoir été trahis par les Frères Musulmans » à cause de promesses électorales non tenues « explique le retournement des campagnes contre le pouvoir islamiste »8 et leur ralliement final à Tamarrod.

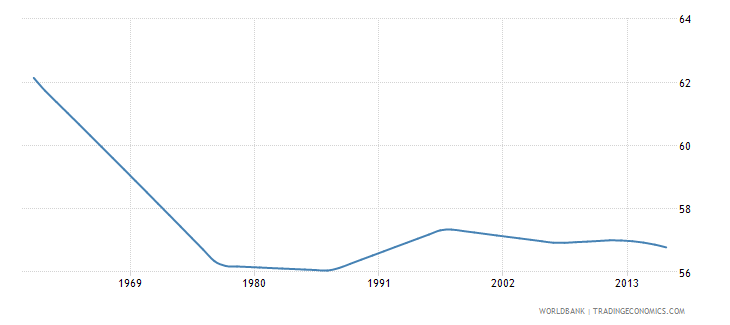

Les rapports ville-campagne et la question agraire/paysanne sont souvent négligés par le courant communisateur. Or c’est seulement sous cet angle qu’il est possible de comprendre la base sociale et électorale des Frères Musulmans. En Égypte environ la moitié de la population vit encore à la campagne. Les paysans (petits propriétaires, locataires, semi-prolétaires, etc.) représentent une partie relativement importante de la population active, formelle (3,6 millions) et informelle. Nasser et même Sadate avaient dû composer avec eux de diverses façons. La réforme agraire de 1952 avait introduit de multiples mesures en leur faveur : confiscation et redistribution des terres des latifundistes, limitation dans la centralisation de la propriété foncière agricole, protection des fermiers insolvables contre les grands propriétaires, etc. Les bénéficiaires de la redistribution des terres devenaient des locataires de l’ État, auquel ils payaient un petit loyer. Avant 1952, moins de 3% de la population était propriétaire de 55% au moins des terres cultivables, tandis que 87% des paysans étaient complètement dépourvus de terre. Les mesures nasséristes ont eu le remarquable effet de créer une foule de petits paysans attachés à de petits lopins (souvent inférieurs à 2 hectares), travaillant dans des conditions archaïques. Restées pendant longtemps à l’abri de l’Infitah, ces mesures n’ont été abrogées qu’au cours des années 1990, avec la loi dite « n. 96 », qui rétablissait les droits des anciens propriétaires et leur conférait le pouvoir de fixer les loyers. Depuis, les loyers n’ont fait que croître, passant de 100 livres égyptiennes par acre (montant inscrit dans la loi de 1952 et resté inchangé pendant quarante ans) à 3.000 livres en 2005 (moyenne nationale). Conformément à sa situation de classe et à ses intérêts immédiats, cette petite paysannerie tente, tant bien que mal, de résister à l’urbanisation et à la prolétarisation – surtout depuis que l’industrialisme d’État (et la grande création d’emplois qu’il avait entraînée) s’est épuisé. En même temps, elle constitue un ample bassin de clientélisme politique. Tout cela a considérablement ralenti l’exode rural, comme le montre le graphique ci-dessous.

Graphique 2 : Égypte (1960-2015), population rurale (en % du total)

Les attaques qu’elle subit depuis le milieu des années 1990 ont poussé la paysannerie vers les Frères Musulmans. Déjà avant le tournant de janvier-février 2011, « les villes connaissent une participation électorale bien moins importante que les gouvernorats ruraux […] les citadins n’avaient rien à attendre d’un scrutin sans enjeu, tandis que […] la participation rurale s’est opérée au détriment des grands patrons politiques dispensateurs de ressources, illustrant l’expression d’un mécontentement durable et profond des campagnes égyptiennes vis-à-vis de leurs élites traditionnelles ». (Rougier et Lacroix, op. cit., p. 166). Aux présidentielles de 2012, le clivage entre le Delta du Nil et la Haute-Égypte ainsi qu’entre les gouvernorats urbains et ruraux des deux régions dans les scores des différents candidats, est saisissant. De plus, les zones urbaines les plus pauvres ne se montrent pas spécialement orientées vers le vote frériste. Au Caire, dans le district pauvre de Bab al-Cha’riya, les Frères n’obtiennent que 13% de voix (Sabbahi: 29,5%; Shafiq: 29,15%). Dans celui, très pauvre, de Dar al-Salam, ils arrivent à 20%, mais encore derrière Sabbahi (32,4%). De même à Imbaba (Guizeh), où les Frères Musulmans sont pourtant très présents.

Concluons : le bilan des Frères Musulmans comme acteur du Printemps Égyptien doit être largement relativisé. Cette appréciation ne concerne pas l’ensemble de l’islam politique : on verra qu’il en a été autrement pour les salafistes. Elle ne suggère pas non plus que l’islamisation des mœurs se soit arrêtée, ni que le prolétariat y serait par nature étranger ou hostile. Cependant, il faut voir que cette islamisation n’entraîne que de façon très limitée une adhésion prolétarienne aux partis islamistes et que, de façon générale, les orientations et prises de position des différentes classes et fractions de classes n’obéissent pas à des motifs confessionnels – ce qui devrait être une banalité, mais il est bon de le rappeler9.

Il est vrai que les classes moyennes (salariée ou indépendante) ont soutenu la confrérie. Au-delà des professions libérales, qui sont un bastion frériste, la CMS a parfois soutenu la confrérie aussi. Pour ne donner qu’un exemple, Wael Ghonim a appelé explicitement à voter pour Morsi lors des présidentielles. Mais la CMS est aussi massivement descendue dans la rue pour le contester. Même au niveau des classes moyennes, l’option islamiste réaliste incarnée par les Frères s’est révélée insatisfaisante et sans avenir, prise qu’elle était entre le démocratisme dur de la plupart des activistes de Tahrir et l’islamisme dur du salafisme populaire. L’isolement des Frères – social plus que politique – qui s’en est suivi contribue à expliquer la dureté de la répression qui s’est déchaînée contre les Frères Musulmans après le coup d’État.

4.4 – Salafistes, ultras et black bloc

De façon très générale et sans entrer dans des disputes de spécialistes, on peut dire que le salafisme est un courant culturel de l’islam sunnite qui revendique une lecture rigoriste du Coran et phantasme une reforme sociale inspirée des institutions et des modes de vie islamiques de la période omeyyade (661-750). Il connaît d’innombrables ramifications, allant du quiétisme et de l’apolitisme absolus à la pratique terroriste, en passant par des formes de militantisme plutôt bon enfant.

La Prédication Salafiste est la principale association salafiste égyptienne. Tolérée par Moubarak comme un moindre mal par rapport aux Frères Musulmans, elle était peu politisée avant sa chute. En juin 2011, lorsque le parti Nour est fondé, la Prédication salafiste le reconnaît comme son émanation politique. Cependant, il faudra à la Prédication un an et demi de luttes et de manœuvres pour s’assurer le contrôle direct de Nour. Le parti a obtenu le résultat inattendu de 25% des suffrages aux législatives de fin 2011. Ce résultat n’est pas la conséquence d’une forte présence militante de Nour dans les manifestations contre le CSFA durant la phase de transition vers le nouveau parlement. La Prédication salafiste aussi bien que Nour ont de façon générale une ligne plutôt quiétiste. Ce n’est que tardivement que les militants de la Prédication ont rejoint les manifestations anti-Moubarak. Après la chute du dictateur, ils sont retournés chez eux. L’entrée rapide de Nour au parlement d’abord, et au gouvernement avec les Frères Musulmans ensuite, puis la mainmise définitive sur le parti, ont éloigné encore plus la Prédication salafiste de toute tendance contestataire. Même le passage de Nour à l’opposition en janvier 2013 est moins un retour dans la rue qu’un ralliement purement politicien à l’armée. La nouvelle direction du parti visait à gagner sa bienveillance au moment où se préparerait la chute des Frères Musulmans, ce qui en fera, à terme, le seul grand parti islamiste. On peut ajouter que le programme politique du parti s’est adouci au fil des mois : application graduelle de la charia, pas d’interdiction de l’alcool, pas d’interdiction du maillot de bain féminin, etc. Au final, il est probable que le succès de Nour aux législatives a été l’effet indirect d’un militantisme salafiste diffus et autonome par rapport à Nour lui-même. L’audience et l’étendue de cette nébuleuse que nous appellerons salafisme populaire sont considérables, et se sont manifestées au grand jour avec la candidature indépendante de Hazem Abou Ismail aux élections présidentielles.

Avocat de formation, ancien membre des Frères Musulmans, candidat aux législatives de 2005, élu dans le syndicat professionnel des avocats, connu pour ses prêches sur les chaînes satellitaires de la mouvance, Hazem Abou Ismail est parmi les premiers salafistes à rejoindre la place Tahrir en janvier-février 2011. Il annonce sa candidature aux présidentielles dès mai 2011, alors que la date n’en est pas encore fixée. Ses thèmes de prédilection, qu’on retrouve également dans l’ensemble de la nébuleuse dont il est expression, sont : la nécessite d’appliquer intégralement la charia, par la ségrégation des genres sur les lieux de travail par exemple, mais aussi par une attention particulière aux plus démunis ; le nationalisme, égyptien ou islamique selon les cas, contre les puissances étrangères (États-Unis et Israël principalement) ; la nécessité de mener à son terme la « révolution » commencée le 25 janvier 2011, jusqu’à la rupture totale avec l’ancien régime – contre les survivances moubarakistes, contre l’armée, contre le camp laïque et libéral qui se satisfait d’un changement de façade. Ces thèmes, déclinés de manière simple et cohérente, peuvent plaire à certaines franges des Frères Musulmans ou de Nour, mais ont du succès surtout auprès d’une jeunesse sans appartenance politique ou idéologique. Et, par leurs formulations clivantes, ils obligent à se positionner10.

La campagne électorale de Hazem Abou Ismail est étonnante à plusieurs égards. Le dépôt de sa candidature, le 30 mars 2012, donne lieu à de vraies manifestations de masse avec des dizaines de milliers de participants. Son dossier de candidature comporte plus de 150.000 signatures, beaucoup plus que les autres candidats. Dès mars, les sondages le projettent à plus de 20%, voire même en tête du premier tour. Cela provoque des dissidences même à la base des partis islamistes. Le problème est sensible surtout chez Nour. Des militants de base, des oulémas, et même une dizaine de députés fraichement élus aux législatives défient la discipline de parti en affichant leur soutien à Hazem.

« Tout cela révèle une nouvelle fois la nature du phénomène qu’incarne Abou Isma’il. Alors qu’il n’est soutenu par aucun parti, il est le candidat qui semble mobiliser le plus facilement. Surtout, les partisans d’Abou Isma’il mettent à profit toutes les occasions qui leur sont offertes pour se manifester dans la rue, qu’ils jouent volontiers contre les institutions […] ». (Stephane Lacroix et Ahmed Zaghoul Chalata, Le salafisme révolutionnaire dans l’Egypte post-Moubarak, in Rougier et Lacroix, op. cit., p. 202)

Mais le 14 avril 2012 la candidature d’Abou Ismail aux présidentielles est rejetée. Le prétexte vient d’une loi qui interdit aux candidats d’avoir des proches binationaux ou étrangers. La mère d’Abou Ismail aurait reçu la nationalité américaine à une époque où elle vivait aux États-Unis. Le rejet de sa candidature va d’ailleurs provoquer des vives réactions, dont la manifestation de la rue Abbassiyya et sa répression sanglante. Le leader ayant été mis hors-jeu, la mouvance se disperse en un archipel de partis et groupuscules pour tous les goûts, qui ont tous en commun de maintenir, d’une manière ou d’une autre, la référence à la « révolution », au bas peuple, voire même à la « doctrine » d’Abou Ismail : Parti du Peuple (qualifié de salafo-gauchiste), Parti de la Nation, Coalition de la Nation, Hazimoun (« les déterminés »), Lazim Hazem (« il faut Hazem »), Awlad Abou Ismail (« les enfants d’Abou Ismail »), Tullab al-Charia (« ceux qui demandent la charia »), etc. Dans la mesure où l’intégration au système des partis lui est interdite, le salafisme populaire est condamné à rester une mouvance instable, aux contours flous. Cela alimente aussi sa vitalité, car son intégration entraînerait la perte de sa dimension contestataire. À partir de l’été 2012, un groupe particulier de cet archipel va incarner cette dimension : Ahrar (« les libres »). Ahrar se veut « un mouvement de jeunesse rassemblant tous les types de jeunes épris de liberté, au sens total et entier […], leur propre liberté, celle de leur pays et de leur terre, cette liberté dont ils trouvent l’incarnation dans la voie de l’islam authentique », un mouvement « indépendant de toute organisation, parti, groupe religieux ou politique » qui « soutiendra les opprimés quelle que soit leur appartenance religieuse, politique ou intellectuelle » (op. cit., p. 207). Ahrar compte parmi ses adhérents de nombreux ultras de foot et beaucoup d’étudiants. Il reprend à son compte tout un imaginaire contre-culturel rebelle qui va des hymnes ultras jusqu’au mouvement hacker Anonymous. C’est le seul mouvement qui va ouvertement rejeter la nouvelle Constitution de décembre 2012, et se montrer méfiant vis-à-vis de la campagne Tamarrod :

«[…] à l’approche du 30 juin 2013, il [Ahrar, ndr] s’est fait fort de renvoyer dos à dos les “marchands de sang” (tujjar al-dam) et les “marchands de religion” (tujjar al-din) du camp pro-Morsi […]» (op. cit., p. 209)

Avec le putsch, le jeu se fait trop dur pour des acteurs certainement tenaces, mais petits et dispersés comme le sont ces groupes salafistes. Le 4 juillet 2013 l’armée fait arrêter Abou Ismail, tandis que la plupart des groupes rejoignent la mobilisation frériste contre le coup d’État, tout en marquant une autonomie et une identité propres, qui finiront cependant par s’estomper à moyen terme.

Pour conclure sur cette nébuleuse salafiste, il est probable que sa base sociale mélange des prolétaires à toutes sortes de classes moyennes (salariée et indépendante, inférieure et supérieure). C’est, à première vue, un objet un peu énigmatique pour un observateur occidental. Précisons : le salafisme populaire n’est pas le terrorisme djihadiste ou la guérilla. Le plus souvent, il reconnaît la nécessité de la voie parlementaire. Il reproduit en quelque sorte la séparation social-démocrate entre programme minimum (un gouvernement de la réforme) et programme maximum (le califat). Dans d’autres conditions, la démocratie peut le digérer. Chez les plus jeunes, on y retrouve aussi beaucoup d’éléments qui caractérisent les mouvements d’indignés laïques en Europe, et notamment le rejet politique de la Politique, la revendication de l’identité nationale (qu’on pense à la place Syntagma d’Athènes, où le seul drapeau admis était le drapeau grec), et surtout la désignation de la jeunesse comme sujet politique. Cette catégorie générationnelle n’est en rien naturelle. Elle a une histoire. Son émergence est liée à celle de la CMS car elle apparaît, en gros, avec cette classe sociale pour laquelle l’accès au marché du travail salarié est retardé par les études.

La nébuleuse du salafisme populaire présente une certaine porosité avec le milieu des ultras de foot. Dans la plupart des cas, il s’agit d’associations anciennement rattachées aux organisations de jeunesse des Frères Musulmans. En raison des compromissions des Frères avec le CSFA, ces associations ont rompu avec la maison-mère. Certains commentateurs ont voulu voir dans les ultras une sorte de fraction prolétarienne du mouvement des places en Égypte. C’est abusif. Surtout, cela ne donne pas un contenu « plus révolutionnaire » au mouvement des places. D’ailleurs, à quelle classe appartiennent les ultras ? Il faudrait savoir quel revenu est nécessaire pour pouvoir s’acheter de manière régulière des places aux matchs de foot dans un pays aussi pauvre. Même en admettant que la sociologie des groupes d’ultras est plutôt prolétarienne (ce qui n’est pas sûr), la reproduction de l’identité ultra au sein du mouvement pose problème. À part une certaine familiarité (supposée ou avérée) avec la violence, rien ne distingue le statut de supporter de celui d’adepte de la musique traditionnelle ou de la musique pop, d’omnivore ou de végétarien, etc. Ce sont des préférences de consommation. Nombre d’identités non classistes ont un substrat bien plus solide. Alors pourquoi les ultras demeurent-ils repérables en tant qu’ultras dans le mouvement ? Sans doute en raison du rôle d’auto-défense qu’ils sont amenés à assumer dans les manifestations et les rassemblements. On a déjà vu ce type de délégation dans le cas des bandes de chômeurs et zonards de la « commune » de Oaxaca, où les jeunes se définissaient eux-mêmes comme « un groupe d’auto-défense bien organisé ». Le même type de définition s’applique parfaitement ici.

Le fait que la question militaire soit prise en charge par ceux qui ont déjà l’habitude d’affronter la police indique surtout une absence de dynamique collective. D’une part, l’intervention des spécialistes de la violence évite aux autres de se confronter directement à cette forme de pratique. Les affrontements incitent à s’individualiser, à prendre l’initiative, etc. seulement si la violence sort du ghetto des spécialistes (hooligans ou autres) et circule à travers l’ensemble des manifestants. Dans le cas contraire, on a un double effet de massification, tant du côté des manifestants pacifiques que de celui des plus turbulents. D’autre part, si les spécialistes de la violence restent tels, c’est aussi que les modalités d’affrontement, toutes violentes qu’elles soient, demeurent relativement connues, voire répétitives… D’autres analyses mettent l’accent sur le mode de vie transgressif des ultras, prétendument antagonique au respect omniprésent de la religion qu’on a vu dans les rassemblements. C’est une vue de l’esprit, car leur socialité strictement masculine est conforme à l’islam, tandis que la consommation de drogues synthétiques ne le contredit pas.

Toutes choses égales par ailleurs, même lorsqu’on a vu les ultras et les salafistes se mélanger à une foule plus variée de chômeurs et autres zonards, comme à l’occasion des batailles de la rue Mohammed Mahmoud au Caire, la composition des émeutiers est restée exclusivement masculine. Nous n’avons pas trouvé mention de groupes de femmes (ou de groupes mixtes) ayant contesté ce monopole masculin de la violence de rue. Vu la dureté de la condition féminine en Égypte, une telle contestation n’aurait certainement pas eu la vie facile. Cependant, le contexte ne vaut explication qu’à la mesure où il n’est pas modifié. Même à l’intérieur d’une configuration interclassiste ne remettant en cause rien d’essentiel, il y a des différences de degré qu’il faut prendre en compte – par exemple selon que telle ou telle catégorie sociale (les femmes en l’occurrence) tente ou non de sortir collectivement de son périmètre obligé, ne serait-ce que de façon éphémère comme dans le cas de la « manifestation des casseroles » à Oaxaca en 2006.

Le Black Bloc (BB) est une entité encore plus douteuse. Il apparaît de manière étrangement tardive dans la séquence 2011-2013. Sa première apparition publique date du 24 janvier 2013. Qu’est-ce qu’il y avait de diffèrent en janvier 2013 par rapport à décembre ou novembre 2012, par exemple, qui aurait obligé ces gens à s’encagouler? Rien, à notre avis. Dans le meilleur des cas, on n’a là qu’un effet de mode, une reprise de codes vestimentaires prétendument contestataires. Mais ce n’est que la meilleure des hypothèses. De manière prudente, les camarades de Wildcat écrivent que

« […] ce qui se cache derrière et à quel point nous devrions prendre au sérieux leur appropriation de la symbolique d’un mouvement protestataire global (le black block), c’est difficile à déterminer, étant donnée l’absence d’un milieu “libertaire” ». (Wildcat, Dead end : about the coup in Egypt, hiver 2013/201411).

On serait en droit de pousser le doute beaucoup plus loin. Tout d’abord parce que, même sous nos latitudes, les prétentions révolutionnaires de la pratique Black Bloc sont toujours plus caricaturales. Mais surtout parce que le début de 2013 est particulièrement marqué par les agissements et les manœuvres de sujets troubles (RG, armée, etc.). En vérité, il semble que les quelques membres du BB qui ont été arrêtés par la police se rattachaient au milieu des ultras. Mais, au fond, l’hypothèse selon laquelle le BB égyptien aurait été infiltré ou manœuvré par l’État devrait rassurer ses homologues occidentaux, car il s’est fait surtout remarquer par son patriotisme, visible aux nombreux drapeaux égyptiens qui décoraient ses cortèges. Par ailleurs, son discours n’allait pas au-delà de l’opposition au gouvernement du PLJ :

« On continuera jusqu’à la victoire : que le président Morsi et le régime partent. Après, ça nous est égal qui est président, du moment qu’il s’occupe du pays ». (Black BloCaire, cité par Jean-Pierre Filiu, Généraux, gangsters et jihadistes. Histoire de la contre-révolution arabe, La Découverte 2018, p. 224).

Avec la destitution de Morsi, le Black Bloc annonce officiellement sa dissolution, et on le ne reverra plus.

Essayons de conclure sur les classes et acteurs de la Printemps Égyptien. Reprenant vigueur dans les premiers jours de février 2011, les grèves ouvrières ont joué un rôle essentiel dans la chute de Moubarak. Mais là n’était pas leur motif premier, puisque le mouvement gréviste avait commencé bien avant, sur la base de revendications économiques provoquées par la relance néo-libérale du gouvernement Nazif à partir de 2004. D’ailleurs, la chute de Moubarak ne fait nullement cesser les grèves, bien au contraire. L’entrée en action de la CMS en janvier 2011 a permis à la classe ouvrière en même temps de renforcer ses luttes économiques en raison de l’affaiblissement du pouvoir et d’appuyer ses revendications politiques (libertés civiques et syndicales, droit du travail, etc.) sur le vaste mouvement démocratique de la classe moyenne. Il faut cependant remarquer que la classe ouvrière n’apparait pas en tant que telle dans le mouvement des places. La proclamation de la création de l’EFITU sur la place Tahrir n’est pas un événement suffisant pour cela. L’interclassisme du Printemps Égyptien est, de façon générale, très peu formalisé au niveau organisationnel. Il consiste surtout dans le fait que les deux classes luttent contre le même État pour tenter d’en obtenir des réformes correspondant à leur situation propre mais d’une teneur générale commune : la création d’un État de droit, social.

De son côté, la classe moyenne se manifeste d’abord par un mouvement d’occupation des places à visée politique. Ses revendications sont essentiellement démocratiques. La chute du régime moubarakiste, loin de régler la question, engage la classe moyenne dans un processus de longue durée, au cours duquel les revendications initiales de la place Tahrir vont apparaître de plus en plus en décalage avec la situation politique et sociale du pays (dégradation de l’économie, difficultés budgétaires, paralysie institutionnelle, etc.). Cela va déboucher sur des affrontements violents, mais finalement vains pour ce qui concerne les revendications démocratiques… ou salafistes. Comme on l’a vu, les unes et les autres ne s’excluent pas mutuellement. L’accès des Frères Musulmans au gouvernement, advenu par défaut et sous tutelle militaire, a entrainé une scission progressive dans la CMS entre une option frontiste consistant à collaborer avec des hommes de l’ancien régime (et l’armée), et une option jusqu’au-boutiste représentée principalement par le salafisme populaire, dont une partie seulement va s’engager dans la défense de Morsi et ses Frères après le coup d’État. Or ces deux options expriment un seul et même blocage. Le réalisme de la première est inconséquent : à l’instant même elle gagne, elle sacrifie le premier et seul gouvernement de l’histoire de l’Égypte élu de façon à peu près démocratique. L’utopisme de la deuxième réside en ce qu’elle reconnait l’impossibilité d’une quelconque réforme un tant soit peu radicale (islamiste ou laïque, peu importe ici), mais ne peut voir dans ce blocage qu’un problème de corruption morale ou de compromission avec les survivances fouloul12. Face à la réalité du coup d’État, quoi qu’elle fasse elle ne peut pas éviter de se contredire, soit en acceptant de facto le retour en force des anciennes cliques, soit en reconnaissant aux Frères de facto une légitimité qu’elle conteste farouchement par ailleurs.

L’inaptitude des Frères à se faire les agents de la réforme une fois arrivés au pouvoir est en tout cas manifeste. On parle ici tout autant de la démocratisation demandée par la place Tahrir que des reformes nécessaires au développement des capitaux liés à la confrérie (un mix de capitaux internationaux liés au cycle mondial et de PME locales). Dans les deux cas, il aurait fallu combattre ouvertement l’armée – ce qui aurait impliqué, au moins, d’avoir derrière soi un bloc social massif et bien soudé. C’est précisément ce que les Frères n’avaient pas, si ce n’est dans les campagnes (et pas forcement jusqu’à la fin). De sorte que leur gouvernement n’a fait qu’accélérer la recomposition entre l’armée et les crony capitalists moubarakistes.

Le salafisme populaire est resté dans un état mi-figue mi-raisin. D’une part, il n’a pas pu former un véritable mouvement de proposition politique. Il lui manquait pour cela les quelques appuis qu’il faut avoir chez les capitalistes locaux pour participer à une élection présidentielle. Cela explique l’issue de la candidature d’Abou Ismail, ébauche inaboutie d’un Bernie Sanders (ou d’un Mélénchon) à la sauce islamiste. D’autre part, en tant que nébuleuse contestataire, le salafisme populaire a payé le prix de sa distance d’avec les pratiques de lutte de la classe ouvrière. Il est resté dans la rue, à l’écart des conflits du travail. Il a tout de même su exprimer et mettre en forme l’aigrissement du mouvement politique (interclassiste) face à l’impossible démocratisation de l’État et à la violence meurtrière de la répression. Cependant, le premier semestre 2013 sonne le glas pour le jusqu’au-boutisme salafiste. Le retour des anciens moubarakistes dans le front commun anti-Morsi s’accompagne du ralliement d’une grande partie de la classe moyenne, de la cooptation d’une fraction du mouvement ouvrier organisé et de l’isolement des groupuscules salafistes qui sont dépassés par les événements et se déchirent sur la position à tenir vis-à-vis de Tamarrod et des putschistes.

Ce processus signe le retournement de la classe moyenne contre le prolétariat, sur lequel nous allons revenir, et la fin (provisoire) des luttes interclassistes.

Est-il possible de tirer de ce qui précède une analyse générale sur le mouvement social d’ensemble, du « printemps » (la chute de Moubarak) à l’« hiver » (le coup d’État) ?

Un premier problème est celui du déclenchement de la « révolution ». Ni l’imitation de ce qui se passait en Tunisie ni le facteur internet ne sont des explications satisfaisantes de l’explosion de janvier-février 2011. Il est difficile d’admettre que la population égyptienne s’est lancée dans un mouvement aussi massif simplement sous l’influence d’images vues à la télévision ou sur internet. Quant à l’éclosion et à la propagation du mouvement grâce aux réseaux sociaux, il faudrait d’abord expliquer pourquoi cela aurait fonctionné en 2011, et pas les années précédentes. Autrement dit, il faudrait d’abord rendre compte de ce qui a été particulier, dans la société égyptienne, fin 2010 et début 2011. Il ressort de notre analyse que la période de 1991 à 2011 est marquée par un développement considérable du secteur privé. Ce développement constitue le substrat matériel de l’ascension des Frères Musulmans – portée par des PME, des capitalistes informels et quelques magnats du commerce international – mais aussi celui de la montée en puissance de l’armée en tant qu’opérateur économique. C’est aussi la base du courant ultra-libéral représenté par Gamal Moubarak, dont le rôle dans les privatisations suscite la méfiance des militaires. Les luttes ouvrières ont le même substrat. Elles tentent de résister, le plus souvent dans les entreprises publiques, à l’ouverture de l’économie, ou bien d’obtenir la renationalisation des entreprises privatisées. À cela s’ajoutent les aspirations plus politiques qu’économiques de la classe moyenne qui – laïque ou islamiste – est favorable à l’instauration d’une « vraie » démocratie à la place du régime répressif de Moubarak13. Ces trois facteurs – la vague montante des luttes ouvrières, la conflictualité intra-capitaliste et la frustration de la CMS – se sont rencontrés au moment où la crise mondiale frappait en Egypte. Cela fait alors exploser les équilibres internes à la classe capitaliste et à la société dans son ensemble.

Au final, le déclenchement de la « révolution » ne s’explique ni par l’action de la classe ouvrière seule, qui était engagée depuis longtemps dans une pratique de grève qui s’est fortement intensifiée à partir de 2011, ni par l’action la classe moyenne, qui cherchait depuis plusieurs années à obtenir du gouvernement un peu de démocratisation. Quant à la dynamique propre aux Frères, elle n’a pu s’imposer que grâce à la brèche ouverte par la rue, et ensuite grâce à un compromis provisoire avec l’armée. Celle-ci n’a d’ailleurs pas tardé à le remettre en question. Le Printemps Égyptien s’est déclenché à l’heure de la tension maximale entre les principales fractions capitalistes locales, lorsque le retournement de conjoncture économique imposait un réajustement en leur sein. La pression en ce sens venait aussi du cycle mondial, où les multinationales demandaient une relance de la libéralisation pour venir investir en Égypte. À ce moment-là, n’importe quel incident aurait pu déstabiliser l’édifice. Qu’ils l’aient voulu ou non, les premiers rassemblements de Tahrir ont joué ce rôle. Si la mayonnaise entre la classe ouvrière et la classe moyenne a pris en janvier-février 2011, alors qu’elle n’avait pas pris les années précédentes, c’est qu’entre-temps un ralentissement décisif de l’accumulation mondiale de capital s’était produit, et qu’il s’est transmis de façon aiguë à l’Égypte. Nous avons rendu compte de cette évolution dans l’épisode 8 au § 1.4.

La classe ouvrière et la classe moyenne se sont retrouvées initialement dans d’immenses manifestations, pour demander à l’État de modifier sa politique de libéralisation, de privatisations et de répression politique. Elles n’avaient pas le même agenda à moyen terme mais elles avaient le même ennemi à court terme, l’État corrompu symbolisé par Moubarak. Les deux classes ont, pendant un temps, tenu un langage similaire. Dans la rue, cette proximité de langage s’est reconnue dans la pratique de la religion et dans les forêts de drapeaux égyptiens qui hérissaient les manifestations, ainsi que dans la revendication commune d’un État de droit démocratisé. Outre les affrontements inévitables avec la police et les attaques de commissariats, la violence éventuelle des manifestations s’est portée sur les bâtiments institutionnels (ministères, siège du PND). Il y a eu quelques pillages de magasins, mais ils sont restés épisodiques. On remarque aussi la focalisation sur une place centrale où les participants sont en même temps très nombreux et immobilisés dans une occupation statique. Ces places sont situées dans des endroits de la ville où se concentrent le pouvoir de l’État et les symboles de l’histoire nationale. Ce ne sont que marginalement des lieux d’accumulation de capital.

La communauté de lutte de la classe ouvrière et de la classe moyenne a été reconduite, avec ses hauts et ses bas, contre les gouvernements successifs – de transition ou sortis des urnes – qui ont succédé à Moubarak, jusqu’au début de juillet 2013. Les grèves nombreuses et diffuses engagées par la classe ouvrière ne l’ont pas contredite jusqu’à cette date. La campagne massive de Tamarrod, lancée sur internet pour demander la démission de Morsi, constitue le point d’explosion de cette communauté de lutte (voir § 5.2). Le soutien très large qu’elle obtient dans la classe moyenne – y compris parmi des acteurs qui étaient restés plutôt discrets, tels que les représentants des communautés religieuses islamique (Al-Azhar) et copte – parallèlement à l’escalade des grèves, poussent l’armée à imposer un ultimatum à Morsi pour qu’il prenne en compte « les revendications populaires ». On ne sait pas si le refus de se soumettre à cet ultimatum a été dicté par une stratégie politique assumée ou par simple naïveté ; toujours est-il que le 3 juillet Morsi est destitué. Il s’en suit une répression brutale à l’égard des Frères d’un coté, des grèves de l’autre.

5.2 – Juillet 2013 : une rupture de l’interclassisme ?

Est-il légitime de voir dans l’issue de la campagne Tamarrod, c’est-à-dire dans le coup d’État des militaires, un retournement de la classe moyenne contre le prolétariat ? La réponse est oui. Plusieurs éléments l’indiquent.

La campagne Tamarrod se proposait de réunir un nombre de signatures supérieur aux suffrages pro-Morsi exprimés à l’occasion des présidentielles de mai-juin 2012, afin de convaincre le gouvernement frériste d’accepter des élections anticipées. Cependant, après le coup de force du 3 juillet 2013, pas très démocratique, aucune manifestation monstre n’a vu le jour pour demander plus de démocratie ou pour obtenir immédiatement de nouvelles élections. En principe, il aurait été logique que les divers courants réunis dans le Front du Salut National ou dans Tamarrod relancent la lutte politique et tentent de capitaliser dans les urnes leur contribution à la chute de Morsi. Ce ne fut pas le cas, car d’une part l’armée avait bien fait comprendre à Sabbahi, El-Baradeï, Badr, Makhyoun (président de Nour depuis décembre 2012), etc. qui était réellement aux commandes et qu’il valait mieux faire profil bas. D’autre part, c’est aussi parce que leurs bases sociales respectives se contentaient de la chute de Morsi. C’est pourquoi on a vu tant de gens participer sans trop d’état d’âme aux rassemblements organisés par l’armée « contre le terrorisme »…